Alan Johnston berichtete als einziger westlicher Reporter dauerhaft aus dem palästinensischen Gazastreifen und scheute dabei persönliche Risiken nicht. Kollegen und Beobachter bescheinigen dem BBC-Reporter einen unaufgeregten Ton und strikte Überparteilichkeit. Am 12. März 2007 wurde er von der “Armee des Islam” verschleppt und 114 Tage in Geiselhaft gehalten. Die Entführer verlangten die Freilassung muslimischer Gefangener in Großbritannien. Um Druck auszuüben, veröffentlichten sie ein Video, das Johnston mit einem Sprengstoffgürtel um den Leib zeigte. Am Tag seiner Freilassung, dem 4. Juli 2007, wurde Alan Johnston mit dem Medienpreis der britischen Sektion von Amnesty International ausgezeichnet. Von 2011 bis 2014 arbeitete er als BBC-Korrespondent in Rom, seither ist Johnson wieder in Großbritannien tätig.

Alan Johnston

Susanne Fischer

Susanne Fischer beweist durch ihre journalistische Arbeit im Irak, aus dem sie seit 2003 berichtete, einen außergewöhnlichen Mut. Darüber hinaus bildet sie seit 2005 im Auftrag des britischen “Institute for War and Peace Reporting” (IWPR), das in zahlreichen postautoritären Staaten die Entwicklung einer freien Presse fördert, Journalisten aus. In Workshops und Seminaren wird journalistische Praxis vermittelt, die freie Meinungsäußerung und kritische Berichterstattung garantieren soll. Susanne Fischer, die in Hamburg und Beirut lebt, leitete das lokale Büro des IWPR im Irak. Eine Aufgabe, die Mut erforderte und die dazu beitrug, in dem zerrütteten Staat unabhängige Medien aufzubauen. Nach dreijähriger Arbeit in dem krisengeschüttelten Land ist sie seit Mai dieses Jahres in gleicher Mission für das IWPR in Syrien aktiv und pendelt zwischen Damaskus und ihrem Wohnort Beirut.

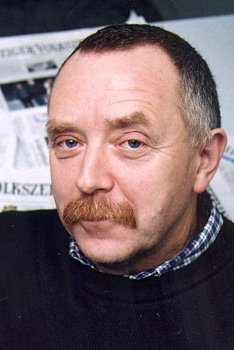

Win Tin †

Win Tin war Journalist und Schriftsteller und war mehr als 18 Jahre in Haft. Der Grund für seine insgesamt 20-jährige Gefängnisstrafe: Subversion und regierungsfeindliche Propaganda. Win Tin war Chefredakteur der Tageszeitung “Hanthawati”, die 1978 verboten wurde, er verfasste viele regierungskritische Artikel und arbeitete als Berater der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi. Win Tin war außerdem einer der Führer der oppositionellen “Nationalen Liga für Demokratie” (NLD). Seit seiner Festnahme im Jahr 1989 wurde Win Tin nach und nach zu drei, zehn und sieben Jahren Gefängnis verurteilt. Dies geschah jeweils in geheimen, nicht-öffentlichen Verfahren. Einer der Gründe für seine Verhaftung sind seine Versuche, die Vereinten Nationen über die Menschenrechtsverletzungen in burmesischen Gefängnissen zu informieren. Zustände, unter denen der schwerkranke Win Tin selbst zu leiden hatte. Trotzdem blieb Win Tin unbeugsam und weigerte sich, der NLD abzuschwören. Am 23. September 2008 kam er aus dem Gefängnis frei und versuchte danach die NLD zu reorganiseren. Weiterhin besuchte er Familien der politischen Gefangenen, um ihnen moralische Unterstützung zu bieten. Win Tin erhielt 2001 den UNESCO-Preis für Pressefreiheit und 2006 den Menschenrechtspreis von Reporter ohne Grenzen. Er starb am 21. April 2014 im Alter von 84 Jahren.

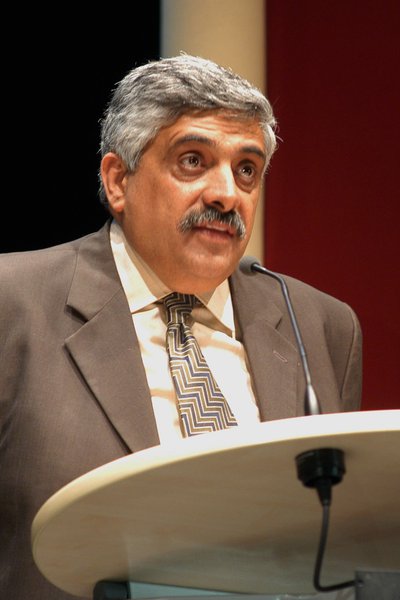

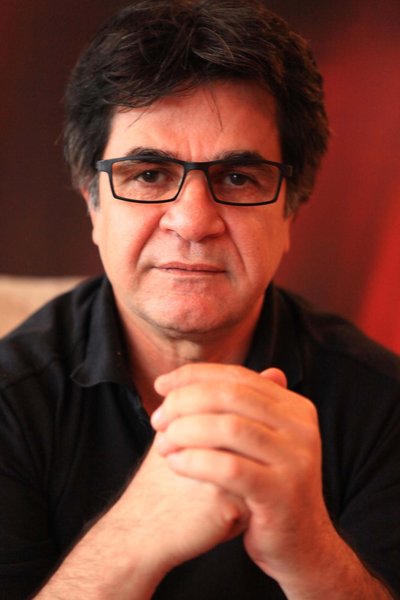

Akbar Ganji

Akbar Ganji wurde nach der Teilnahme an einer Iran-Konferenz der Berliner Heinrich-Böll-Stiftung im April 2000 in Teheran verhaftet. Da er zahlreiche Artikel veröffentlicht hatte, in denen er dem iranischen Regime die Ermordung von politischen Gegnern und intellektuellen Dissidenten anlastete, wurde er “wegen Propaganda gegen den Gottesstaat, Gefährdung der Staatsicherheit und Beleidigung der Staatsführung” zu zehn Jahren Haft und fünf Jahren Verbannung verurteilt. Dieses Urteil wurde später auf sechs Jahre reduziert. Doch Ganji ließ sich nicht zum Schweigen bringen. Er verfasste im Gefängnis eine nach ihrem Erscheinen vielbeachtete Schrift, in der er die Machtstrukturen des islamischen Staates und die Menschenrechtsverletzungen anprangerte. Seine Haftbedingungen wurden daraufhin verschärft. Er wurde mehrfach schwer gefoltert, trat aus Protest in einen Hungerstreik und widersetzte sich dennoch, einen Treueeid auf den Obersten Führer des Staates zu leisten. Am 18. März 2006 wurde er aus der Haft entlassen. Heute lebt Akbar Ganji mit seiner Familie in New York. Er arbeitet an einem ehrgeizigen Projekt: Den iranischen Revolutionsführer Ajatollah Ali Chamenei will er vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag anklagen. Im November 2009 besuchte der Exil-Iraner Leipzig und nahm den “Preis für die Freiheit und Zukunft der Medien” persönlich entgegen. Preise/Ehrungen: – 2010 Ernennung zum “Helden der Freiheit der Weltpresse” vom Internationalen Presseinstitut in Wien für “seinen Mut im Kampf um Gerechtigkeit und Pressefreiheit”

Vasil Ivanov

Vasil Ivanov ist einer der wenigen investigativen Journalisten Bulgariens. Seine Wohnung in der bulgarischen Hauptstadt Sofia wurde im April 2007 von einer Bombe verwüstet. Er arbeitet für den privaten Fernsehsender “Nova”. In den letzten zwei Jahren deckte er mehrere Korruptionsfälle in der bulgarischen Elite auf und dokumentierte sie für seinen Sender. So entlarvte er einen Notar, der in Westeuropa gestohlene Personenwagen legalisierte, berichtete über bestechliche Ärzte in staatlichen Krankenhäusern und Polizeibeamte, die mit Zuhältern zusammen arbeiteten. Im Gefängnis von Sofia hielt Ivanov mit verdeckter Kamera schwere Missstände und Misshandlungen von Gefangenen durch das Gefängnispersonal fest, das dort “Gladiatorenkämpfe” organisierte. Der Bombenanschlag auf seine Wohnung verwüstete diese schwer und verletzte seine Großmutter. Die bulgarische Nationalversammlung verurteilte den Anschlag, der Journalist wurde unter Personenschutz gestellt. Ivanov, der meint, die Attentäter zu kennen, setzt seine investigativen Recherchen fort – unabhängig von zahlreichen Drohungen, die er erhielt und erhält.

Wolfram Weimer

Dr. Wolfram Weimer zog als Chefredakteur des Nachrichtenmagazins “Cicero” bis vor das Bundesverfassungsgericht, um ein Urteil gegen die Aushöhlung der Pressefreiheit auf juristischen Schleichwegen zu erreichen. Nach einem Cicero-Bericht, in dem aus einem internen Papier des Bundeskriminalamtes über einen Terroristen zitiert worden war, durchsuchten im Jahr 2005 die Strafverfolgungsbehörden die Redaktionsräume des Magazins und die Wohnung eines Mitarbeiters. Sie begründeten dies, bestärkt und unterstützt vom damaligen Innenminister Otto Schily, mit dem Vorwurf des Geheimnisverrats. Zwei Instanzen wiesen Weimers Beschwerde dagegen ab, erst das Bundesverfassungsgericht gab ihm im Februar dieses Jahres Recht. Für eine Redaktionsdurchsuchung reiche die bloße Veröffentlichung eines Dienstgeheimnisses in der Presse nicht aus, entschieden die Richter. Durchsucht werden dürfe nur, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ein Journalist Beihilfe zum Geheimnisverrat geleistet und eine zur Geheimhaltung verpflichtete Person die Veröffentlichung bezweckt hat. Verfassungsrechtlich unzulässig seien “Durchsuchungen und Beschlagnahmen in einem Ermittlungsverfahren gegen Presseangehörige, wenn sie ausschließlich oder vorwiegend dem Zweck dienen, die Person eines Informanten zu ermitteln”. “Eine Entscheidung,” so Stephan Seeger, geschäftsführender Stiftungsvorstand, “die für investigative Journalisten mehr Rechtssicherheit bedeutet und die Pressefreiheit zu einem Zeitpunkt stärkt, in der sie immer mehr wegen vermeintlicher oder tatsächlicher Sicherheitsbedenken eingeschränkt wird.”

2010 war Weimer kurzzeitig Chefredakteur beim Focus und gründete 2012 die Weimer Media Group, in der eine Reihe von Wirtschaftsmedien verlegt werden.

Wolfram Weimer ist seit 2025 Staatsminister bei dem Bundeskanzler und Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Alina Anghel

Alina Anghel musste für ihre schonungslose Aufdeckung von Korruption und Misswirtschaft der regierenden Elite Moldawiens rund um Präsident Woronin körperliche Gewalt erleiden. Alina Anghel arbeitet seit 1997 als Journalistin in Moldawien. Sie war zunächst bei der Tageszeitung “Flux” im Ressort Politik beschäftigt, ging anschließend zu “Timpul”, einer Wochenzeitung. In ihren Artikeln (u. a. “Luxus im Land der Armut”) aus dem Jahr 2004, die in der Wochenzeitung “Timpul” erschienen, beschrieb sie schonungslos die korrupte Elite sowie die Auswirkungen der Misswirtschaft auf das tägliche Leben der Bürger. In dem konkreten Fall ging es um einen Handel mit Autos der Marke Skoda, von denen 42 Dienstlimousinen ohne einen offiziellen Auftrag an die kommunistische Regierung geliefert wurden. Die Korruptions-Stories von Alina Anghel brachten “Timpul” eine Klage der Regierung auf zwei Millionen US-Dollar Schadensersatz ein – mit der Folge, dass die Zeitung schließen musste. Ein Angebot der Machthaber, die Klage gegen “Timpul” im Tausch gegen eine öffentliche Entschuldigung für Anghels Berichterstattung zurückzuziehen, hatte die Redaktion zuvor abgelehnt.

Welchen Druck die Regierung gegenüber regimekritischen Bürgern ausübt, musste die investigativ recherchierende Journalistin am eigenen Körper erfahren: Im Juni 2004 wurde Alina Anghel nahe ihrer Wohnung niedergeschlagen, nachdem sie zuvor während Monaten telefonisch bedroht worden war. Das bestätigt auch Martina Bäurle, Geschäftsführerin der Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte. Der Übergriff fand einen Tag vor der Gerichtsverhandlung zum Schadensersatzprozess gegen “Timpul” statt. Die Redaktion brachte jedoch kurz nach Schließung der “Timpul” eine neue Zeitung heraus, die “Timpul de dimineata” (“Morgenpost”). Anghel arbeitet bei ihr vorerst als stellvertretende Chefredakteurin. Zwar wurden mögliche Tatverdächtige verhaftet, allerdings legte die Polizei den Vorfall als Überfall zu den Akten. Der Überfall kurz vor dem Prozess legt einen Zusammenhang nahe. Noch heute trägt Anghel Narben am Körper, wie Rubina Möhring, die Geschäftsführerin von “Reporter ohne Grenzen” in Österreich berichtet. Pressefreiheit gibt es in Moldawien nicht. Ein Großteil der Zeitungen ist vom kommunistischen Regime Woronins finanziell abhängig. Unbequeme Journalisten erhalten von den Behörden eine Informationssperre und werden in ihrer Arbeit massiv behindert. Für ihre Arbeit erhielt Alina Anghel Anfang 2005 den “Press-Freedom-Preis” von Reporter ohne Grenzen verliehen. Seit Mai 2005 ist sie Gast der “Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte”, die mit der Luise-Rinser-Stiftung der Journalistin einen Aufenthalt in Deutschland ermöglicht. Dieser Aufenthalt sollte bis Oktober dauern, allerdings kam es kurz vor der geplanten Rückkehr zu einer Verhaftungswelle in Moldawien, so dass ihr Aufenthalt in Deutschland bis Mitte Dezember verlängert wurde. Auch nach einer Rückkehr möchte sie weiterhin als Journalistin tätig sein.

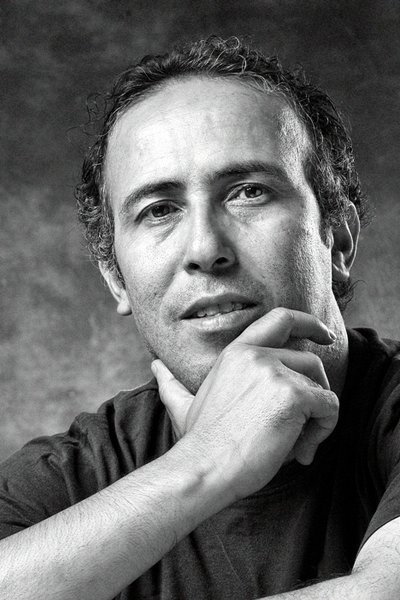

Fabrizio Gatti

Fabrizio Gatti ist ein europaweit bekannter Undercover-Rechercheur, der Anfang Oktober 2005 katastrophale humanitäre Zustände im italienischen Asylcamp auf der Mittelmeerinsel Lampedusa aufdeckte. Fabrizio Gatti ist ein europaweit bekannter Undercover-Rechercheur. Mit zahlreichen Reportagen und Berichten aus den Milieus der sozial Schwachen hat Gatti sich in den letzten Jahren einen Namen gemacht. Er ist Chefreporter des “l’Espresso” und wurde drei mal während seiner Reportagen inhaftiert. Er deckte Anfang Oktober 2005 katastrophale humanitäre Zustände im italienischen Asylcamp auf der Mittelmeerinsel Lampedusa auf. Gatti gab sich als Flüchtling aus und schleuste sich unter Vorgabe einer falschen Identität in das Lager ein. Authentisch berichtete er in der angesehenen italienischen Zeitschrift “l’Espresso” von verheerenden sanitären Verhältnissen, einem hoffnungslos überfüllten Lager und Gewalt gegen Flüchtlinge. Auch die ortsansässige Hilfsorganisation “Ärzte ohne Grenzen” hält das Lager Lampedusa für vollkommen überfüllt. Alessandra Oglino, die die Kapazitäten des Camps aus den Jahren 2002 bis 2004 mindestens aus den Beschreibungen über Kollegen gut kennt, verschafft ihrer Organisation ständig einen Überblick über die ankommenden und ausgewiesenen Flüchtlinge – und kommt zum Schluss, dass im Lager doppelt so viele Menschen untergebracht sind wie offiziell behauptet. Oglino bestätigt, dass Gatti tatsächlich vor Ort war. Fakt ist auch, dass weder humanitäre Organisationen noch Parlamentarier Zugang zum Lager erhalten haben. Gattis Undercoverrecherche war der in diesem speziellen Fall einzige gangbare Weg, den Verdacht der schlimmen Zustände vor Ort zu bestätigen.

Preise/Ehrungen:

- 2007 Europäischer Journalisten Preis für einen Bericht über illegale Erntehelfer in Apulien

- 2008 Literaturpreis Tiziano Terzani für sein Buch “Bilal: Als Illegaler auf dem Weg nach Europa”

- 2014 Menschenrechtspreis der Stiftung Pro Asyl

Volker Lilienthal

Prof. Dr. Volker Lilienthal hat durch jahrelange, intensive Recherchearbeit – auch gegen erbitterten juristischen Widerstand – aufgedeckt, dass in der ARD bezahlte Schleichwerbung betrieben wird. Prof. Dr. Volker Lilienthal arbeitete von 1989 bis Juni 2009 als Redakteur beim Evangelischen Pressedienst (epd) in Frankfurt/Main. Ab 1997 war er stellvertretender Ressortleiter beim Brancheninformationsdienst “epd medien” und seit Anfang 2005 bis Juni 2009 dessen Verantwortlicher Redakteur. Im April 2009 übernahm er eine Professur für Qualitätsjournalismus an der Uni Hamburg. Ebenfalls ist er seit Januar 2012 Mitherausgeber der Journalismus-Fachzeitschrift “message”. Lilienthal hat unter anderem den so genannten “Schleichwerbeskandal” der ARD aufgedeckt. Mit jahrelangen, teils verdeckten Recherchen konnte er – allen Einschüchterungen zum Trotz – die illegalen Praktiken ans Licht bringen. Als im Jahre 2003 die an der Schleichwerbung maßgeblich beteiligte Agentur “H.+S.” von Lilienthals Recherchen erfuhr, strengte sie einen Prozess gegen ihn an, der den epd-Redakteur fast zwei Jahre lang behinderte. Ein Urteil des Landgerichts München I untersagte es Lilienthal, seine Erkenntnisse zu veröffentlichen. Bei Zuwiderhandlung drohte ihm eine Strafe von 250.000 Euro. Erst das Oberlandesgericht München hob im Januar 2005 das Verbotsurteil auf und ließ Lilienthal weiter recherchieren. Im Juni erschien sein Report “Die Bavaria-Connection” in “epd medien” und im “journalist”. Inzwischen liegt ein Revisionsbericht der ARD vor, der die epd-Recherchen vollauf bestätigt. Die Bavaria Film, die mehrheitlich vier ARD-Sendern gehört, hatte über zehn Jahre lang Schleichwerbung zugelassen und damit gegen das Rundfunkrecht verstoßen. ARD-Programmdirektor Günter Struve sagt: “Ich habe es anfangs nicht geglaubt, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass das im großen Stil bei uns stattfinden könnte und nicht bemerkt würde.” Fritz Pleitgen, Intendant WDR, erkennt die Leistung Lilienthals inzwischen an: Der Journalist habe “eine sehr verdienstvolle Arbeit” geleistet.

Seit März 2019 ist Prof. Dr. Volker Lilienthal als vom Hörfunkrat gewählter Sachverständiger Mitglied im Verwaltungsrat von "Deutschlandradio".

Anna Politkowskaja †

Anna Politkowskaja war russische Korrespondentin der Zeitung “Nowaja Gaseta”. Sie gab trotz größter Widerstände und unter Lebensgefahr die Berichterstattung über den Tschetschenienkonflikt nicht auf. Anna Politkowskaja galt als Tschetschenien-Expertin und enthüllte in ihren Reportagen Menschenrechtsverletzungen und das Leid der Zivilbevölkerung im Tschetschenienkrieg. 2003 erschien auf Grundlage eigener Erfahrungen das Buch “Tschetschenien – Die Wahrheit über den Krieg”. Bewundernswert ist dieses nicht nur weil es ein “investigatives Meisterstück” ist, sondern auch, weil sich die Autorin durch ihre Recherchen teilweise in Lebensgefahr begab. In Russland erhielt die zweifache Mutter schon mehrfach Morddrohungen und musste zeitweise unter Polizeischutz gestellt werden. Bei der Geiselnahme im Moskauer Musicaltheater im Jahre 2002 fungierte sie als Vermittlerin. Im September 2004 wurde Anna Politkowskaja, als sie eine Reportage über das Geiseldrama von Beslan vorbereitete, Opfer eines Giftanschlages. Diesbezügliche ärztliche Untersuchungsergebnisse waren vernichtet worden. Offenbar wollte man mit dem Anschlag auf Anna Politkowskajas Leben verhindern, dass aus der Krisenzone Berichte veröffentlicht werden, die nicht der offiziellen Version entsprachen. Anna Politkowskaja war keine Frau, die aufgab. “Risiko – das ist ein Teil des Berufs”, sagt sie, “Entweder arbeitest du und kapierst das, oder du lässt deine Arbeit sein.” Anna Polikowskaja wurde am 7. Oktober 2006 in Moskau erschossen.

Preise/Ehrungen:

- 2007: Guillermo-Cano-Preis (UNESCO-Preis für Pressefreiheit; postum)

- 2007: Geschwister-Scholl-Preis (postum)

- 2007: Ehrenmitgliedschaft der Erich Maria Remarque-Gesellschaft, Osnabrück (postum)

In Mailand erinnert seit 2013 ein Park an Anna Politkowskaja, in Ferrara gibt es die Via Anna Politkovskaja. Auch in Tiflis ist eine Straße nach ihr benannt. In Frankreich existieren ein halbes Dutzend Orte der Erinnerung.

Da sie in Russland zuvor nicht geehrt wurde, wurde ihr 2018 in Moskau ein Garten gegenüber der Redaktion der "Nowaja Gaseta" gewidmet. Die Botschafter Deutschlands, Spaniens, Lettlands, Großbritanniens und ein Vertreter der US-Botschaft pflanzten Blumen in den "Anna Gardens".

Im Oktober 2024 wurde der Platz vor der Zeit-Stiftung in Hamburg-Rotherbaum nach Politkovskaja benannt und ein Gedenkstein enthüllt.

Britta Petersen

Britta Petersen setzt sich als Vorsitzende der von ihr gegründeten Organisation “Initiative Freie Presse” (IFP) für die Ausbildung von Journalisten in Afghanistan und den Aufbau einer unabhängigen Presse ein. Britta Petersen war im Januar 2002 als Reporterin der Financial Times Deutschland in Afghanistan. Dort machte sie die Erfahrung, dass es einen Journalismus in Afghanistan nicht gibt. Nach 23 Jahren Krieg gab es praktisch keine Medien und keine ausgebildeten Journalisten, sondern eine “Kultur des Gerüchts”. Es fehlte journalistisches Basiswissen. Britta Petersen gründete im September 2003 die “Initiative Freie Presse” (IFP). In der Initiative engagieren sich erfahrene Journalistinnen und Journalisten. Sie unterstützen den Aufbau unabhängiger Medien in den Krisenregionen, indem sie vor Ort den journalistischen Nachwuchs ausbilden, was angesichts kultureller und religiöser Besonderheiten des Landes oft schwierig ist. Hinzu kommt die noch immer bestehende Gefahr militärischer Übergriffe. Die Ausbilder arbeiten ehrenamtlich und streben die Gründung einer landesweiten Zeitung an. Eine solche Zeitung würde die demokratische Entwicklung Afghanistans begünstigen. In Deutschland ist die “Initiative Frei Presse” die einzige Nicht-Regierungsorganisation, die Demokratisierungsprozesse in Krisenländern durch Medienarbeit und Journalistenausbildung fördert.

Von 2005 bis 2010 lebte sie als Autorin und Weltreporterin in Neu-Delhi/Indien. Von Mitte 2010 bis 2014 war sie die Leiterin des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Lahore/Pakistan. Von 2014 bis 2020 fungierte sie als Senior Fellow bei der Observer Research Foundation, einer indischen Denkfabrik in Delhi. Hier forschte sie vor allem zum indisch-europäischen Verhältnis. Seit 2020 arbeitet Petersen als Beraterin bei der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in Bonn. Seit März 2024 leitet sie überdies das Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Neu-Delhi.

Preise/Ehrungen:

- 2006: “Gisela Bonn Preis” vom Indian Council for Cultural Relations (ICCR), für besondere Beiträge zur deutsch-indischen Verständigung

Hans-Martin Tillack

Hans-Martin Tillack hat als Brüssel-Korrespondent des “Stern” mehrere Korruptionsskandale und Demokratie-Missstände in den Institutionen der Europäischen Union enthüllt. Hans-Martin Tillack war von 1999 bis Mitte 2004 als Korrespondent für das Magazin Stern in Brüssel tätig und seit 2005 als Reporter in Berlin. Er war maßgeblich an mehreren, national und international Aufsehen erregenden EU-Recherchen, die Korruption, skandalöse Missstände und Demokratiedefizite innerhalb der EU-Bürokratie enthüllten, beteiligt. 2003 trug seine journalistische Arbeit zur Offenlegung korrupter Strukturen im EU-Statistikamt Eurostat bei. Hans-Martin Tillack kritisierte öffentlich die Brüssler Medien- und Journalistenwelt. Ziel seiner demokratie-theoretisch wertvollen Arbeit ist die Machtkontrolle, was ihm bereits verschiedene Repressalien einbrachte. So wurde Tillack im März 2004 unter dem Vorwand der Beamtenbestechung von der belgischen Polizei verhaftet, sein Büro durchsucht, er selbst, ohne die Möglichkeit der Kontaktaufnahme nach außen, stundenlang festgehalten und verhört. Diese skandalöse Attacke gegen die Pressefreiheit war in Brüssel – einem der wichtigsten Korrespondentenstandorte – bis dato einmalig und löste weltweit den Protest der wichtigsten Medien- und Journalistenorganisationen aus. Unter Berufung auf das Informationsfreiheitsgesetz gelang es Tillack 2007 die Namen der privaten Sponsoren der Bundesministerien zu erlangen. Von nun an musste die Bundesregierung die Namen der Zuschussgeber offiziell veröffentlichen.

2021 wechselte Tillack als Chefreporter in das Investigativressort der Welt. Nach einem in der Redaktion umstrittenen Gastbeitrag von Elon Musk in der Welt am Sonntag, in dem Musk für die AfD warb, berichteten Medien im Januar 2025, dass Tillack die Welt verlassen werde.

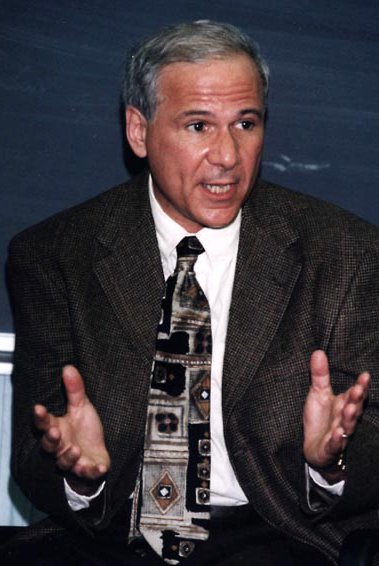

Seymour Hersh

Seymour Hersh zählt seit seinen Enthüllungen zum Vietnam-Krieg (My Lai) zu den renommiertesten Rechercheuren der USA. Im vergangenen Frühjahr hat er aufgedeckt, dass die Folterung von Gefangenen im irakischen Gefängnis Abu Ghraib auf Befehle aus US-Regierungskreisen bzw. dem Pentagon zurückgeht. Seymour Hersh gilt als der beste investigative Journalist unserer Tage. Mit einem Enthüllungsbericht über das Vietnam-Massaker von My Lai hatte 1969 seine Karriere begonnen. Der Pulitzer-Preisträger machte im Folgenden mehrere Skandale publik. Er deckte auf, dass Nixons damaliger nationaler Sicherheitsberater Henry Kissinger das Flächenbombardement in Kambodscha befohlen hatte und dass die CIA in den Putsch gegen Allende in Chile verwickelt war. Er schrieb über die Ölindustrie und das israelische Nuklearprogramm. Damals wie heute wird Seymour Hersh von Regierungsvertretern als Lügner bezeichnet. Nach der Veröffentlichung erster Fotos mit Folterszenen aus dem US-Militärgefängnis Abu Ghraib, machte er im Mai 2004 mittels mehrerer Artikel im “New Yorker” die regierungsgesteuerte Systematik dieser Folterungen bekannt. Diese Enthüllungen markierten die politische Wende im Irak-Krieg und stürzten die US-Regierung in eine tiefe Krise. Derzeit verkörpert Seymour Hersh das schlechte Gewissen der amerikanischen Journalisten, die Regierungsverlautbarungen vermehrt kritiklos an- und in ihre Medien aufnehmen.

Hershs Veröffentlichungen ab 2013 zu Giftgasangriffen in Syrien, 2015 zur Tötung von Osama bin Laden sowie 2023 zum Anschlag auf die Nord-Stream-Pipelines werden aufgrund von Methodik und Quellennutzung nicht nur wie früher von staatlichen Stellen, sondern auch von den Medien stärker kritisiert als seine frühere Arbeiten.

Preise/Ehrungen:

- 2005: The Ridenhour Courage Prize

- 2007: Demokratiepreis der Blätter für deutsche und internationale Politik

- 2017: Sam Adams Award für Integrität

Journalisten helfen Journalisten e. V.

Journalisten helfen Journalisten e. V. setzt sich für in Not geratene, an ihrer Arbeit gehinderte, misshandelte Kollegen und die Hinterbliebenen getöteter Journalisten ein. Die Organisation Journalisten helfen Journalisten erhielt den Medienpreis für ihren mutigen und selbstlosen Einsatz für die Pressefreiheit, für in Not geratene, an ihrer Arbeit gehinderte, misshandelte Kollegen oder die Hinterbliebenen getöteter Journalisten. Der gemeinnützige Verein wurde 1993 von Christiane Schlötzer-Scotland gegründet. “Wir haben uns geirrt. Leider.” Es ist ungewöhnlich, wenn ein Verein seinen zehnjährigen Geburtstag so kommentiert. Die Mitglieder von “Journalisten helfen Journalisten” taten es im vergangenen Jahr trotzdem. “Wir dachten und hofften, dass die Existenz des Vereins nur von kurzer Dauer sein würde”, heiß es in Erinnerung an die Gründung 1993. “Wir wollten einigen in Not geratenen Kollegen mit materiellen Spenden unsere Unterstützung zusichern.” Es waren vor allem Münchner Journalisten, die schnell und unbürokratisch helfen wollten, als in Ex-Jugoslawien Krieg ausbrach. In München befindet sich auch das “Basislager” des Vereins, das Carl W. Macke organisiert. Die Vereinsgründerin Christiane Schlötzer-Scotland spricht von einem “Auftrag der Verzweiflung”, der sie damals antrieb. Ihr Ehemann Egon Scotland war gerade während seiner Recherchen für die Süddeutsche Zeitung im damaligen kroatischen Krisengebiet von einem Heckenschützen ermordet worden. Sein Tod verdeutlichte, dass die Zeiten der Immunität für Journalisten in Konfliktgebieten vorüber waren.

Über 800 Journalisten wurden in den letzten 15 Jahren wegen ihrer Arbeit getötet, mehrere hundert werden weltweit jährlich inhaftiert, viele gefoltert. Die westlichen Medien berichten meist nur von spektakulären Einzelfällen während jener Kriege, in die der Westen direkt verstrickt ist – obwohl die meisten Journalisten nicht bei Kampfhandlungen sterben, sondern als Vergeltung für ihre Berichterstattung getötet werden. Meist geschieht das in den Krisenregionen, die die Weltöffentlichkeit nicht mehr beachtet. Gegen dieses Vergessen setzt sich “Journalisten helfen Journalisten” ein. Inzwischen zählt der Verein mehr als 100 Mitglieder in Deutschland, Italien und Österreich. Für den Vorsitzenden Roman Arens sind diese gleichzeitig das Kapital der Gruppe: Nicht Finanzstärke ist ihr Vorteil, sondern das unbürokratische Netzwerk von Kollegen. So kann den unterstützten Journalisten zur Publikation in deutschsprachigen Medien verholfen werden, können Kontakte vermittelt oder Sachspenden bei einer Recherchereise mitgenommen und übergeben werden. “Wir wissen einfach wie Journalisten arbeiten”, sagt Schlötzer-Scotland. “Und wir wollen keine Almosen geben, sondern unsere Solidarität zeigen. Aber eben nicht nur mit schönen Worten, sondern mit direkter kollegialer Hilfe.” Die Gruppe greift zu, wo es keinen offiziellen Hilfsweg gibt. Für einen jungen Reporter aus Sarajevo sammelte sie das Geld für eine Nierentransplantation, bedrohten Kollegen hilft sie bei der Flucht aus Konfliktgebieten, jüngst aus Afghanistan, Iran und Tadschikistan. Unabhängige Zeitungsgründer im Irak erhielten eine spontane Anschubfinanzierung. Die kürzlich von Amnesty International ausgezeichnete bosnische Zeitschrift “Start” überlebte nicht zuletzt durch “Journalisten helfen Journalisten”. Dass man von den Projekten des Vereins selten hört oder liest, hängt nicht nur damit zusammen, dass sich der Verein als kleine schnelle Eingreiftruppe versteht. Auch die Art und Weise, wie der Verein hilft, funktioniert eher leise und ohne großen Medienrummel. So liegt ein Schwerpunkt der Vereinsarbeit auf der Betreuung der Familien getöteter Journalisten. Anders als gehofft, nahmen gerade seit der Vereinsgründung Krisen, Kriege und Tragödien weiter zu. “Der Verein”, sagen die Journalisten deshalb über sich selbst, “ist heute notwendiger denn je.” Und haben damit recht – leider.

James Nachtwey

James Nachtwey bereist seit mehr als 20 Jahren die Krisengebiete dieser Erde und berichtet als wohl bekanntester Kriegsfotograf unserer Zeit. Anfang der 1980er Jahre hatte James Nachtwey den Entschluss gefasst, Berufsfotograf zu werden. Allerdings wollte er nicht irgendetwas fotografieren, er wollte Kriegsfotograf werden. Die Entscheidung hatte, wie er selbst sagt, sehr viel mit dem Vietnamkrieg und den Unwahrheiten zu diesem Krieg zu tun, mit dem die amerikanische Politik”… das Volk verdummte.” Heute bereist Nachtwey seit über 20 Jahren die Krisengebiete der Welt. Seine erste Fotoreportage führte ihn 1981 nach Nordirland. Die Bilder des Hungerstreiks inhaftierter IRA-Mitglieder und deren Sympathisanten gingen damals um die Welt. Auf Nordirland folgten Einsätze bei Kriegen, Bürgerkriegen, zivilen Aufständen. Er arbeitete in El Salvador und Nicaragua, in Guatemala und im Libanon. Er fotografiert in der West Bank und im Gaza-Streifen, in Indonesien, Thailand, Indien und Sri Lanka, in Afghanistan, den Philippinen, Südkorea, Somalia, Sudan, Ruanda, Südafrika, Russland, Bosnien, Tschetschenien, Kosovo, Rumänien, Brasilien und immer wieder auch im eigenen Land. Um sich eine teure Ausrüstung leisten zu können, jobbte er als LKW-Fahrer, fuhr als Matrose auf Handelsschiffen und drehte für lokale Fernsehsender Nachrichtenbeiträge. Zu seinen ersten Einsätzen wurde Nachtwey nicht etwa geschickt, er suchte sich seine Einsatzorte gezielt aus und machte das, was er für richtig und wichtig hielt.

Bereits zwei Jahre nach seinen ersten Reportagen arbeitete er für das wohl renommierteste Magazin der Welt, das Time Magazine. Von 1986 bis 2001 war Nachtwey Mitglied der weltberühmten Fotoagentur Magnum in Paris. Seit 2001 arbeitete er für die Agentur VII, zu deren Gründungsmitgliedern er gehört und die er 2011 wieder verließ. Inzwischen arbeitet er für die Zeitung “The New Yorker”. Nachtweys Arbeiten werden in der ganzen Welt gedruckt und in Museen gezeigt. Die Medienstiftung der Sparkasse Leipzig konnte seine Ausstellung im Mai 2004 in der Kunsthalle der Sparkasse zeigen. Die größte Anerkennung für seine Arbeit wurde ihm im Jahr 2001 durch den Schweizer Regisseur und Filmemacher Christian Frei zuteil. Dieser drehte einen Film über Nachtwey, der sofort nach Fertigstellung für einen Oscar nominiert wurde und schließlich im Sommer 2004 den Pulitzer Preis erhielt. Der Film zeigt einen unerschrockenen Kriegsfotografen in Aktion, der seit nunmehr 20 Jahren unsere Sicht auf die Kriege in unserer Welt maßgeblich mitbestimmt. Nachtweys Arbeit zeigt uns den Schrecken, der von den kriegführenden Parteien so gern verschwiegen und vertuscht wird.

Preise/Ehrungen:

- 2012: Dresden-Preis

- 2016: Prinzessin-von-Asturien-Preis

La Voz de Galicia

La Voz de Galicia berichtete kritisch über das Tankerunglück der “Prestige” und die dadurch ausgelöste Ölpest im November 2002. La Voz de Galicia, die Stimme Galiziens, ist die größte Zeitung der spanischen Region, vor deren Küste im November 2002 der Tanker “Prestige” sank und eine gewaltige Ölpest auslöste. “La Voz” reagierte mit großen journalistischem Engagement und konterkarierte mit ihrer kritischen und weitsichtigen Berichterstattung die Versuche von Regierung und örtlichen Behörden, die Katastrophe zu verharmlosen. Die Redaktion widerstand dabei auch politischem Druck und Pressionen und bewies beispielhaft die Kraft und Notwendigkeit einer freien und unabhängigen Presse. “Wir hatten es mit Regierenden zu tun, die niemals etwas fragten, niemals zuhörten, und niemals mit uns sprachen. Sie zeigten ebenso viel Inkompetenz wie Feindschaft gegenüber den Bürgern”, empörte sich der populäre spanische Schriftsteller Manuel Rivas zum Jahrestag einer der größten Umweltkatastrophen Europas. “Sie wissen noch heute nicht, was sie angerichtet haben. Sie haben das Schiff in ihrer eigenen Schande versenkt. Sie lachen ihre Bürger aus und glauben, die Wahrheit mit dem Schweröl ins Meer gegossen zu haben.” Dass Anfang November 2002 der marode Tanker Prestige vor Spaniens Atlantikküste in einem Sturm leck schlug, war weder Schuld der Regierung Galiziens, noch der in Madrid. Doch vieles, was folgte und den Unfall für die Bevölkerung der Region zum “Tschernobyl des Meeres” machte, beruhte auf Schlamperei, Ignoranz und Gedankenlosigkeit. Trotz seiner hochgiftigen Fracht von 77.000 Tonnen Öl, ließ die Regierung den störenden Tanker schlicht fortschaffen und provozierte damit das spätere Sinken und die Verschmutzung in bislang unbekanntem Ausmaß. Diese Fehlentscheidung wurde freilich ebenso vertuscht wie die Gefahren, die bevorstanden. Journalisten wurden Besichtigungen und Luftaufnahmen des Unfallorts untersagt, ihre Fragen nicht beantwortet.

Die meisten spanischen Medien hätten das so hingenommen oder sich schnell abwimmeln lassen – auch weil die öffentlich-rechtlichen Medien unter starker Regierungskontrolle stehen, weil viele Regionalzeitungen von den Örtlichen Behörden abhängig sind und weil die nationalen Zeitungen zu weit weg und zu sehr parteipolitisch orientiert warten. Doch diesmal nahm La Voz de Galicia, auflagenstärkste Zeitung der Region, die Herausforderung an. Auch gegen Widerstände der Behörden suchte sie nach objektiven Fakten, auf Falschinformationen und Verharmlosungsmanöver der Regierung fiel sie nicht herein. Das in La Coruña herausgegebene Blatt tat zunächst, was die Behörden hätten tun sollen: Sie befragte Schifffahrtexperten, Meeresbiologen, den Kapitän der Prestige und die einheimischen Fischer. Die Journalisten widerlegten in neutralem, nüchternem Ton die Verharmlosungen der Verantwortlichen, stellten Widersprüche heraus und überführten die Falschaussagen der Regierung. Das Öl werde weder harmlos am Meeresboden liegen, noch im Rumpf der Prestige bleiben, schrieb La Voz, die Notfallhilfe der Regierung reiche weder personell noch finanziell; die Folgen für die Wirtschaft würden gravierender als verkündet; die Katastrophe wäre bei professioneller Reaktion deutlich milder ausgefallen; schließlich: auch ein Jahr nach dem Gau liegt kein angemessener Notfallplan für ähnliche Fälle vor. Die Zeitung wurde zur begehrten Pflichtlektüre in Galizien und zur Hauptquelle für die Medien in aller Welt. Sie bewies, dass die Pressefreiheit immer wieder aktiv eingefordert werden muss – auch in den etablierten Demokratien Westeuropas.

Netzwerk Recherche e. V.

Netzwerk Recherche e. V. setzt sich für die Qualitätsverbesserung der Recherchearbeit und den investigativen Journalismus in Deutschland ein. Das Netzwerk Recherche e. V. ist eine Vereinigung deutscher Journalisten zur Förderung des investigativen Journalismus und der Recherchekultur. Es wurde 2001 als gemeinnütziger Verein gegründet und ist politisch unabhängig. Dr. Thomas Leif, ehemaliger Vorsitzender des Netzwerkes, zur Motivation der Vereinsgründung: “Für die Medienfreiheit ist guter Recherchejournalismus unerlässlich.” Das Netzwerk will mit seinen Initiativen die journalistische Recherche in der Medienpraxis stärken und die intensive Recherche in der journalistischen Ausbildung fördern. Das Netzwerk vergibt mehrmonatige Recherche-Stipendien, damit bislang vernachlässigte, aber gesellschaftlich relevante Themen intensiv bearbeitet werden und organisiert zudem Seminare zur journalistischen Aus-, Fort- und Weiterbildung. Mit dem Medienpreis “Leuchtturm” zeichnet das Netzwerk außergewöhnliche Recherchen, die für den öffentlichen Diskurs von großer Bedeutung sind, aus. Die Negativ-Auszeichnung “Verschlossene Auster” wird jedes Jahr für einen restriktiven Umgang mit den Medien vergeben (2002 an Otto Schily) und soll an die Grundlagen der Pressefreiheit erinnern. Diese Initiative will der Stiftungsrat der Medienstiftung mit der Verleihung des mit 7.500 EURO dotierten dritten “Preises für die Freiheit und Zukunft der Medien” unterstützen. Sie entspricht in besonderem Maße der Philosophie der Medienstiftung, die sich der Qualitätssicherung im Journalismus verpflichtet fühlt.

Bedeutende Ereignisse:

- 2004: eigener Gesetzentwurf für ein Informationsfreiheitsgesetz des Bundes. Nach dieser Initiative wurde 2005 ein allgemeines Akteneinsichtsrecht bei öffentlichen Stellen des Bundes verabschiedet

- 2006: Verabschiedung eines eigenen Medienkodex als ethische Leitlinie - mit der Forderung nach strikter Trennung von Journalismus und PR (überarbeitet 2016)

- 2014: Initiative zur Förderung des gemeinnützigen Journalismus, die zum eigenständigen Forum gemeinnütziger Journalismus wurde

- 2016: Zusammen mit der Schöpflin-Stiftung Start der Grow-Stipendien für Gründer im Bereich des gemeinnützigen Journalismus

- 2019: Ausrichtung der Global Investigative Journalism Conference (Weltkonferenz für investigative Journalisten) in Hamburg, mit rund 1.700 Journalisten aus 130 Ländern

- 2020: Gründung der Fachgruppe Datenjournalismus

- 2022: Gründung der Fachgruppe Sozialjournalismus

Daoud Kuttab

Daoud Kuttab ist palästinensischer Journalist und Direktor des “Institute of Modern Media” der Al-Quds Universität in Ramallah, Palästina. Er widmet seine Arbeit dem Kampf sowohl gegen palästinensische als auch israelische Zensur und für die Pressefreiheit im Nahen Osten und berichtet über den israelisch-palästinensischen Konflikt seit 20 Jahren. Kuttab sieht sich seit Jahren Anfeindungen und Pressionen im eigenen palästinensischen Lager ausgesetzt. Er etablierte Internetmedien, um die palästinensische Zensur zu umgehen. So ist Kuttab Co-Direktor von “Internews Middle East” (NGO in Jerusalem, die unabhängige Medien und Journalisten im Nahen Osten unterstützt). Er gründete das “Arabic Media Internet Network” (AMIN, URL: www.amin.org), um für Journalisten im arabischen Raum unzensierte Nachrichteninhalte im Internet bereit zu stellen. Daoud Kuttab gründete zudem das “Jerusalem Film Institute” und das erste Internetradio in der arabischen Welt “AmmanNet” (URL: www.ammannet.net). Weiterhin leitete er von 1966 bis 2007 das Institut für Moderne Medien an der Al-Quds-Universität, welches er selbst mit gründete. Derzeit ist er der Generaldirektor der Community Media Network (CMN), eine gemeinnützige Organisation, die sich der Förderung unabhängiger Medien in der arabischen Region widmet. Seine unermüdliche Unterstützung der Presse- und Meinungsfreiheit spielte eine bedeutende Rolle in der Entwicklung unabhängiger palästinensischer Medien und trägt zur Verbreitung dieser Freiheitsrechte im gesamten Gebiet des Nahen Ostens bei. Dies war für den Stiftungsrat der Medienstiftung Anlass genug, Daoud Kuttab gemeinsam mit Gideon Levy den mit insgesamt 15.000 EURO dotierten ersten “Preis für die Freiheit und Zukunft der Medien” zu verleihen. Erst wenn die kritische Betrachtung des eigenen Handelns vor den Schuldzuweisungen gegenüber der anderen Seite steht, ist ein Frieden im Nahen Osten denkbar. Dafür stehen Daoud Kuttab und Gideon Levy exemplarisch.

Daoud Kuttab ist Mitglied des Vorstands des International Press Institute, das ihn als "Generaldirektor des Community Media Network" und "Gründer von AmmanNet, Jordanien" aufführt.

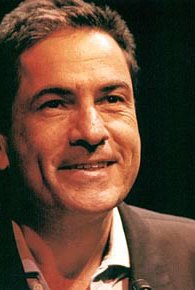

Gideon Levy

Der israelische Zeitungsreporter Gideon Levy und sein palästinensischer Fernsehkollege Daoud Kuttab berichten aus den besetzten Palästinensergebieten und richten ihre kritischen Augen nicht auf die Gegenseite, sondern auf die “eigenen Leute”. Gideon Levy ist israelischer Journalist aus Tel Aviv und arbeitet für die Tageszeitung Ha’aretz unter anderem als Chefredakteur der Wochenendbeilage. Er gehört zu den wenigen israelischen Journalisten, die über das Leben der Palästinenser unter der israelischen Besatzung berichten, und ist wegen seiner kritischen Berichte Angriffen seitens der israelischen Leser und Kollegen ausgesetzt. Gideon Levy recherchiert in Palästinensergebieten und ermöglicht so den Israelis einen von der Militärzensur ungetrübten Blick auf die Situation. Er ergreift in seinen Reportagen auch Partei für die palästinensischen Opfer: z. B. berichtet er über den palästinensischen Bauern, der auf seinem Feld von jüdischen Siedlern angeschossen wurde und nun im Rollstuhl lebt; über die Witwe eines Fatah-Führers, der von israelischen Sicherheitskräften liquidiert wurde usw. Auf die Zeitung Ha’aretz wird Druck ausgeübt, Gideon Levy nicht mehr zu Wort kommen zu lassen. Dies war für den Stiftungsrat der Medienstiftung Anlass genug, Gideon Levy gemeinsam mit Daoud Kuttab den mit insgesamt 15.000 EURO dotierten ersten “Preis für die Freiheit und Zukunft der Medien” zu verleihen. Erst wenn die kritische Betrachtung des eigenen Handelns vor den Schuldzuweisungen gegenüber der anderen Seite steht, ist ein Frieden im Nahen Osten denkbar. Dafür stehen Gideon Levy und Daoud Kuttab exemplarisch.

Preise/Ehrungen:

- 2007: Euro-Med Journalist Prize for Cultural Dialogue

- 2012: Peace Through Media Award at the International Media Awards

- 2015: Olof-Palme-Preis der Olof-Palme-Stiftung, für seinen "Kampf gegen Besatzung und Gewalt"

- 2020: Ari-Rath-Ehrenpreis für kritischen Journalismus des Bruno-Kreisky-Forums

- 2021: Sokolow-Preis der Stadt Tel Aviv

Werke:

- Twilight Zone - Leben und Tod unter der israelischen Besatzung. 1988-2003. (2004)

- Die Bestrafung von Gaza (2010)

Wladimir Mostowoj

Wladimir Mostowoj engagiert sich in seinem Heimatland für einen politisch unabhängigen Journalismus. Wladimir Mostowoj war bis 2011 Chefredakteur der renommierten ukrainischen Wochenzeitung Zerkalo Nedeli (“Wochenspiegel”) und engagiert sich vehement für die Pressefreiheit in der Ukraine. Er leitete zudem das Komitee für journalistische Ethik, welches sich mit einem journalistischen Manifest gegen die politische Willkür durch die Regierung von Präsident Leonid Kutschma wehrte. Er widersetzt sich der Zensur und Gleichschaltung der ukrainischen Medien trotz Drohungen und Bespitzelungen. Die Ukraine gilt derzeit als eines der für Reporter gefährlichsten Länder (vier Morde an Journalisten in 2002). Die Regierung übt Druck auf “renitente” Publikationen aus, indem sie z. B. den Redaktionen unzumutbare Mieten aufzwingt oder Finanzzuwendungen westlicher Organisationen kurzerhand verbietet. In dieser Situation ist der unerschrockene Journalismus von Wladimir Mostowoj, der die Freiheit des Wortes verteidigt, notwendiger denn je. Ein unbequemer Journalist braucht immer die Rückendeckung seiner Chefredaktion. Wladimir Mostowoj war ein Chefredakteur, der nicht nur seine eigenen Kollegen ermutigt hat, sich der großen Verantwortung ihres Berufes zu stellen. Er ist Vorbild für eine ganze Generation von Journalisten, die in der Ukraine täglich für eine freie und ungefärbte Berichterstattung ohne politische Einflussnahme kämpfen. Aus diesen Gründen verleiht der Stiftungsrat den mit 10.000 EURO dotierten zweiten “Preis für die Freiheit und Zukunft der Medien” an Wladimir Mostowoj.

Grigorij Pasko

Der russische Journalist Grigorij Pasko berichtete über die Verklappung chemischer und atomarer Rückstände durch die russische Flotte im Japanischen Meer und wurde wegen Hochverrat und Spionage verurteilt.

Der Militär-Journalist und Offizier im Rang eines Kapitäns 2. Ranges hatte Anfang der neunziger Jahre von der russischen Flottenführung den Auftrag erhalten, über Umweltvergehen des Militärs zu berichten. Immer wieder stößt er dabei auf Mauern des Schweigens. Dennoch wurde er fündig: 1993 filmte Pasko eine Aktion, bei der die Marine radioaktive und chemische Abfälle illegal im japanischen Meer versenkte. Dieser Film wurde auch im japanischen Staatsfernsehen NHK gezeigt. Damit begann der “Fall Pasko”. Seit 1997 versuchten Militärstaatsanwaltschaft und der Inlandsgeheimdienst FSB, dem unbequemen Wahrheitssucher das Handwerk zu legen. Zunächst lautete die Anklage auf “Landesverrat” bzw. “Weitergabe militärischer Geheimnisse”. Schließlich wurde ein Szenario der Bedrohung nationaler Sicherheitsinteressen durch die Berichterstattung insgesamt konstruiert. Selbst 21 Monate Untersuchungshaft konnten Pasko nicht brechen. Eine Amnestie nach der Verurteilung lehnte er ab, er wollte einen Freispruch, der ihm nach der Gesetzeslage zusteht. Doch das militärische Berufungsgericht in Wladiwostok entschied anders und verurteilte den Journalisten im Dezember 2001 zu vier Jahren Lagerhaft wegen angeblicher Spionage. Mit dem “Fall Pasko” wurde nach Ansicht von amnesty international ein neues Kapitel in Sachen Verhinderung von Meinungsfreiheit in Russland etabliert. Schon 1998 hatte es im Fall des ehemaligen Marinekapitäns Alexander Nikitin in St. Petersburg den Versuch gegeben, die Meinungsfreiheit in der brisanten Frage der atomaren Abfälle außer Kraft zu setzen. Das jüngste Ereignis, das die zunehmende Behinderung der Meinungsfreiheit in Russland verdeutlicht, ist die staatlich betriebene Schließung von TV 6, dem letzten regierungskritischen überregionalen Fernsehsender. 2003 wurde Pasko aus der Haft entlassen. Wegen einer schweren Verwachsungserkrankung musste er 2008 in Deutschland behandelt werden. 2007 erhielt er für sein Gefängnistagebuch "Die rote Zone" den Sonderpreis des Erich-Maria-Remarque-Friedenspreises.

Jolana Voldánová

war Gesicht und Stimme des Streiks der gesamten Redaktion gegen den Versuch massiver Einflussnahme durch die Politik auf eine unabhängige Berichterstattung. Begonnen hatte alles am 12. Dezember 2000, als der tschechische Fernsehrat den Intendanten des öffentlich-rechtlichen Fernsehens CT von seinem Amt entbunden hatte. Der 33-jährige Dušan Chmelícek wurde nach nicht einmal einem Jahr Tätigkeit entlassen. Einen Tag später stand der neue Intendant fest: Jiří Hodac. Damit waren vor allem die Redakteure der Nachrichtenredaktion nicht einverstanden, da er und seine Nachrichtenchefin Jana Bobošíková nicht dafür bekannt waren, die Redaktion vor parteipolitischer Einflussnahme bewahren zu können. Nach dem damaligen Gesetz wurden die neun Mitglieder des Fernsehrates von den Parlaments-Parteien berufen. So spiegelte der Rat letztlich nur die Mehrheitsverhältnisse der Volksvertretung wider. Politische Einflussnahme auf die Medien war möglich.

“Ein neues Gesetz muss her”, meinte die gesamte Redaktion. Die Redakteure des CT entschließen sich zum Streik und zur Besetzung der Sendezentrale, als der neue Intendant zudem ihm unbequeme Sendungen einstellen will. Durch diesen couragierten Streik, der nach 51 Tagen erfolgreich beendet wird, erreichen die protestierenden Redakteure, in deren Vertretung Jolana Voldánová ausgezeichnet werden soll, ihr Ziel: die Absetzung des aus politischen Gründen bestellten Intendanten. Es kam nicht nur zu den Rücktritten von Intendant Jiří Hodac und seiner Nachrichtenchefin Jana Bobošíková, sondern es kann im Mai 2001 nach einer Gesetzesinitiative des tschechischen Parlamentes ein neuer, von gesellschaftlichen Gruppen gewählter, Fernsehrat seine Tätigkeit aufnehmen. Zu verdanken ist das letztlich den engagierten Redakteuren, die mit wenig Rücksicht auf persönliche Belange die Verteidigung der Meinungs- und Pressefreiheit im öffentlich-rechtlichen Fernsehen Tschechiens betrieben. Jolana Voldánová war Teilnehmerin und das “Gesicht” jener Aktion. Jolana Voldánová wurde am 12. Januar 1969 geboren. 1993 beginnt sie ihre Tätigkeit beim staatlichen tschechischen Fernsehen. Zunächst unter anderem als Redakteurin beschäftigt, ist sie seit 1995 Moderatorin. Im Mai 2012 erhielt sie ihre eigene Talkshow im Tschechischen Rundfunk. Seit 2014 ist sie Moderatorin der Show “Je jaká” des tschechischen Rundfunksenders “Dvojka”.

Seit 2016 moderiert Voldánová für die Nachrichtenseite Aktuálně.cz die Sendung "Kafe s Jolanou", in der sie berühmte Persönlichkeiten interviewt. Eine Auswahl der Interviews wurde 2018 im Grada-Verlag als Buch veröffentlicht. 2021 war sie offizielle Sprecherin des Zensusprojekts 2021.

Simone Wendler

deckte korrupte Machenschaften sowie das Zusammenwirken alter und neuer Seilschaften innerhalb der Cottbuser Immobilienbranche auf und machte sie öffentlich. Wendler, seit dem 1. Oktober 2000 Chefreporterin der "Lausitzer Rundschau", stand unter massiver Bedrohung. Grund dafür waren ihre Recherchen und Veröffentlichungen zu Korruption und gehäuften Unregelmäßigkeiten in der Cottbuser städtischen Wohnungsbaugesellschaft Mitte 2001. Die Stadt war in Aufruhr. Beschuldigungen, Unschuldsbeteuerungen, Rufe nach Sachlichkeit und neuerliche Vorwürfe beherrschten die politische Agenda der Stadt in der Lausitz. Dunkle Geschäfte der Art “Eine Hand wäscht die andere”, Verbindungen, die weit in DDR-Zeiten reichen und Seilschaften von Leuten, die früher haupt- oder nebenamtlich für das Ministerium für Staatssicherheit arbeiteten und nun wieder an Schaltstellen kommunaler Macht saßen, hatte die couragierte Journalistin seit Ende 2000 aufgedeckt. Neben den überregionalen Medien fand auch das Brandenburger Innenministerium Interesse am “Fall Simone Wendler”. Die Chefreporterin der “Lausitzer Rundschau”, die schon seit einigen Jahren mit Veröffentlichungen zu brisanten Themen (Immobilienfirma Aubis, Naziszene, Abfallschiebereien) Aufsehen erregte, wurde wegen ihrer Enthüllungen zu den unsauberen Aktivitäten der Cottbuser Wohnungsbaugesellschaft von anonymer Seite massiv unter Druck gesetzt. So fand sich auf der Mailbox ihres Mobiltelefons eine Morddrohung. Ihr Privatleben wurde bespitzelt: sogar aus fahrenden Autos wurde sie fotografiert. Später wird sie von Prominenten der Stadt der “Nestbeschmutzung” bezichtigt. Trotz massiven Drucks von außen ließ sich Wendler nicht von der Suche nach der Wahrheit abbringen Vor dem Herbst 1989 hatte Simone Wendler Chemie studiert und als Chemikerin gearbeitet. Politisch und journalistisch aktiv wurde sie zur Wendezeit 1989. Sie erhielt 2002 den 2. Preis des “Wächterpreises” der deutschen Tagespresse.

2013 wurde Simone Wendler mit dem Journalistenpreis "Der lange Atem" des Deutschen Journalistenverbands für ihre beharrlichen Recherchen über Rechtsextremismus in ihrer Region ausgezeichnet.

David Protess

recherchierte mit seinen Studenten zweifelhafte Todesurteile in den USA. Er erreichte durch seine Arbeit mehrere Revisionen sowie ein Moratorium des Gouverneurs in Illinois.

David Protess

Der 54-jährige David Protess ist Professor für Journalismus an der Medill School of Journalism an der renommierten Northwestern University im US-Bundesstaat Illinois. Seine Forschungen in den vergangenen Jahren konzentrierten sich auf die Rolle der Medien in der Sozialpolitik, die Medienberichterstattung in Rassenfragen und die Beziehung zwischen Medien und dem Gesetz. Protess selbst wurde Objekt internationaler Berichterstattung, als er mit seinen Studenten durch investigativen Journalismus unschuldig Verurteilten zur Freiheit verhalf. In dem Buch “A Promise of Justice” erzählt er, wie es gelang, die Justizfehler aufzudecken. Für dieses Buch bekam er den “Investigative Reporters & Editiors Award” sowie eine Nominierung für den Pulitzer Award. Die New York Times schrieb: “Kein Justizsystem, das Studenten benötigt um Gerechtigkeit zu schaffen, kann als funktionabel bezeichnet werden.” Inzwischen sind es bereits drei Menschen, die dem Professor und seinen Studenten ihr Leben verdanken. Sieben weiteren wurde zur Freilassung aus den Gefängnissen des US-Bundesstaates Illinois verholfen. Jährlich erreichen den Professor tausende Briefe von angeblich unschuldig Verurteilten und deren Angehörigen, die ihn bitten, sich ihrer anzunehmen. “Seid skeptisch und werdet nicht zynisch” Doch trotz all seiner Leistungen und Erfolge sieht sich Protess nicht als Held. Für ihn zählt vor allem sein Lehrauftrag. Er will seine Studenten nicht nur die graue Theorie lehren, er will sie vielmehr durch praktische Arbeit mit der angelsächsischen Tradition des investigativen Journalismus vertraut machen. Deshalb schickt er sie hinaus in die Gefängnisse und Justizpaläste, lässt sie Situationen nachstellen, wichtige Zeugen befragen und gibt ihnen seinen Leitspruch mit auf den Weg “Seid skeptisch und werdet nicht zynisch.” Und natürlich ist er ein entschiedener Gegner der Todesstrafe. Protess war sieben Jahre alt, als Ethel und Julius Rosenberg wegen Spionage verurteilt und hingerichtet wurden. Der Trubel und der Jubel um die Exekution widerten ihn schon damals regelrecht an. Später, als junger Reporter für den “Chicago Lawyer” oder als Research Director of the Better Government Association, führte Protess immer wieder einen engagierten Kampf gegen die Ungerechtigkeiten des Rechtssystems.

Seine Mittel waren dabei stets journalistische: Fragen, Hinterfragen, Recherchieren und nochmals Hinterfragen. Doch es gibt auch Kritiker und Neider. Neben den vielen Ehrungen und Preisen muss er vor allem mit dem Vorwurf leben, Journalismus und Aktivismus zu vermengen. Protess’ Erfolg: Moratorium gegen Todesstrafe Dieser Vorwurf mutet seltsam an, denn immerhin war es die Arbeit von Professor Protess und seinen Studenten, die den Gouverneur von Illinois, einen ausgesprochenen Befürworter der Todesstrafe, dazu brachte, ein Moratorium gegen die Todesstrafe in seinem Staat zu erwirken. Nach 14 erwiesenen Fehlurteilen gestand Gouverneur George Ryan ein: “Ich kann mir nicht mehr sicher sein, dass die Gerichte nicht noch mehr Unschuldige zum Tode verurteilt haben.” Neben Illinois kündigten 15 der 38 Staaten mit Todesstrafen an, ihre Verfahrensweise noch einmal zu überprüfen. Rund 3500 Menschen sitzen derzeit in den Todeszellen der USA, darunter Minderjährige, Schwachsinnige und viele Mittellose, die sich eine effiziente Verteidigung nicht leisten konnten. Seit Wiedereinführung der Todesstrafe 1977 wurden mehr als 200 Menschen exekutiert, in dieser Zeit aber auch 73 Männer und zwei Frauen wegen erwiesener Unschuld aus den Todeszellen entlassen.

2011 wurde David Protess emeritiert. Seither leitet er sein Chicago Innocence Project.

Renate Flottau

Renate Flottau berichtete als SPIEGEL-Redakteurin jahrelang vom Kriegsgeschehen auf dem Balkan und wurde insbesondere durch ihr “Kriegstagebuch” bekannt.

Biografische Notizen zu Renate Flottau

Der Schriftsteller Peter Handke, während des Kosovo-Krieges glühender Verteidiger Serbiens, hat “Spiegel-Korrespondentin” Renate Flottau einmal zynisch “Kriegsbraut” genannt. Es gibt wohl kaum einen Begriff, der so falsch ist und der Journalistin mehr unrecht tut als diese auf Verletzung zielende Vokabel. Renate Flottau ist weder Kriegs- noch Friedensbraut - sie ist Reporterin und als solche allenfalls der Wahrheit versprochen. Seit über 20 Jahren lebt sie in Belgrad, spricht unter anderem fließend serbokroatisch. Zur Kriegsberichterstatterin wurde sie durch die Ereignisse auf dem Balkan, ausgesucht hat sie sich das nicht. Renate Flottau begann ihre Karriere als Volontärin bei der Fränkischen Landeszeitung in Nürnberg, arbeitete danach für verschiedene Zeitschriften und Zeitungen, u. a. Stiftung Warentest und “Das deutsche Sonntagsblatt”. 1976 wechselte sie zum Fernsehen und produzierte Beiträge für die “Hessenschau” des HR. Als ihr Mann Heiko Flottau Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in Belgrad wird, zieht die Familie (zwei Kinder - Alexandra, heute 32, und Heiko, 21) mit. 1984 trennt sich das Paar. Heiko Flottau wechselt nach Kairo, seine Frau bleibt in Belgrad und berichtet zunächst für das ZDF und seit 1986 für den SPIEGEL vom Balkan. Damals konnte sie nicht ahnen, dass Jugoslawien das Pulverfass der 1990er Jahre und sie selbst zur Kriegsreporterin werden würde. Aber so formulierte sie einmal: “Es ist gegen mein Selbstverständnis, zu sagen: In Friedenszeiten gerne, aber wenn geschossen wird, nein danke.”

“Die einzige Situation, mich wütend zu machen, ist der Versuch, mich mit Informationen reinzulegen.” Diesem Selbstverständnis blieb sie treu, trotz Gefahr und Entbehrungen. Renate Flottau begnügte sich nicht damit, den Berichten offizieller Stellen zu vertrauen und deren Botschaft intellektuell zu sortieren. Sie war und ist vielmehr bemüht, mit eigenen Augen zu sehen, was vor sich geht, den Dingen auf den Grund zu gehen. “Je wilder es um mich herum wird, desto ruhiger werde ich. Die einzige Situation, mich wütend zu machen, ist der Versuch, mich mit Informationen reinzulegen”, beschreibt sie ihre journalistische Leidenschaft. Mehr als einmal brachte sie das in Lebensgefahr. Sie wurde angeschossen und zusammengeschlagen, bespitzelt und verfolgt, sie entging mit List den Todesschwadronen des serbischen Geheimdienstes und mit Glück so mancher Granate. Als Serbien sie zur unerwünschten Person erklärte, zog sie nach Montenegro, um von dort aus immer wieder inkognito Recherche-Reisen nach Serbien zu unternehmen. Renate Flottau hat durch ihr Beispiel gezeigt, dass die Freiheit der Medien auch vom Einsatz derer lebt, die an sie glauben - wo immer sie sind. Lange bevor die Bilder der aufbegehrenden Belgrader Bürger Erinnerungen wachriefen an die Ereignisse in Leipzig 1989, hat Renate Flottau diese Freiheit verkörpert.

Thomas Mayer

initiierte 1999 die Leipziger Spendenaktion “Kosovo-Hilfe”, in deren Verlauf insgesamt 350.000 DM für hilfsbedürftige Flüchtlinge gespendet wurden. Dabei beschränkte sich Mayer nicht allein auf die Berichterstattung, die er quasi “nebenher” erledigte. Er begleitete vielmehr die mit Hilfsgütern beladenen LKW persönlich durch das von Milosevic-Truppen kontrollierte Land nach Montenegro und nahm dabei mehr als einmal große Gefahren auf sich. Diese Aktion steht symbolisch für Thomas Mayers sensibles Empfinden für Unrecht, Wahrhaftigkeit und sein journalistisches Wirken, in dessen Mittelpunkt immer der - schwache - Mensch stand und steht. So berichtete er in den Jahren vor dem Kosovo-Konflikt über die Kinder von Tschernobyl, die Straßenkinder von Bukarest und Moskau, die Sinti und Roma in Siebenbürgen sowie die Minenopfer von Sarajewo. Auf diese Weise unterstützte Mayer maßgeblich die Hilfsaktionen der Leipziger Volkszeitung in Zusammenarbeit mit UNICEF.

Biografische Notizen zu Thomas Mayer

Ostern 1999. Die Flüchtlingsströme der Kosovaren sorgen für Schlagzeilen. Auch in der Leipziger Volkszeitung. Am heimischen Frühstückstisch sagt sich Thomas Mayer: “Wir müssen etwas tun.“ Seine Frau Gudrun, promovierte Physikerin, redet ihm zu und erweist sich erneut als seine wichtigste moralische Stütze. Schnell sind für eine Spendenaktion weitere Partner gefunden: der Oberbürgermeister der Stadt Leipzig, Wolfgang Tiefensee, die Sparkasse Leipzig und in Zagreb der Verleger Nenad Popovic. Der Leipziger Buchpreisträger des Jahres 2000 wird als “vor Ort” - Organisator gewonnen. Und die Leipziger spenden. Summa summarum kommen 350.000 DM zusammen.

Mit 100.000 DM im Rucksack auf den Balkan

In Blitzaktionen - ein Mal fliegt Mayer mit 100.000 DM im Rucksack nach Dubrovnik - werden Hilfsaktionen gestartet. Mit Hilfsgütern beladene LKW begleitet er nach Montenegro, passiert dabei mit allerlei Tricks die Check Points im noch immer von Milosevics’ Armee kontrollierten Land. Die Hilfe kommt in die Flüchtlingslager genauso wie ein Jeep, der im Zuge der Leipziger Kosovo-Hilfe von Leipzigs Autohändlern gespendet worden war und bis in die Berge von Rozaje gebracht wird, wo er zur Versorgung der Flüchtlinge dringend gebraucht wird. Und als sei all das nicht genug gewesen, gelingt es, eine ehemalige DDR-Bürgerin, die mit einem Kosovaren verheiratet ist, mit ihrer Familie aus dem Kriegsgebiet in Sicherheit zu bringen. Über Menschen, einfache wie berühmte, zu schreiben, ihre Schicksale nach mitunter nicht ungefährlichen Einsätzen aufzuzeigen, das ist fern von Schlagzeilen-Journalismus das Anliegen von Thomas Mayer. Schon in den Jahren vor dem Kosovo-Konflikt berichtete er in dieser Art “live” über die Kinder von Tschernobyl, über die Straßenkinder in Bukarest und Moskau, die Sinti und Roma in Siebenbürgen und die Minenopfer in Sarajewo. Damit organisierte und förderte Thomas Mayer maßgeblich die Hilfsaktionen der Leipziger Volkszeitung in Zusammenarbeit mit UNICEF.

Thomas Mayer hat seinen Job “von der Pike auf” gelernt, wenn sein beruflicher Werdegang auch nicht immer geradlinig erscheint (er begann als Bühnentechniker am Dresdner Theater). Der Journalismus ist für ihn Beruf und Berufung. Mitunter war es dabei sogar zu DDR-Zeiten selbst in diesem Job möglich, Zivilcourage zu zeigen. Als etwa der Fußballklub BFC Dynamo wieder ein Mal die Gunst der Schiedsrichter erfuhr und im Sächsischen Tageblatt von “Tom” genau das mit spitzer Feder erstmals in der DDR-Presse öffentlich gemacht wurde. “Nein, nein, ich war kein Held”, wehrt Mayer ab. Dennoch: seine Fähigkeit, persönliche Angst zu kontrollieren und seiner ausgeprägten Wissbegierigkeit und Wahrheitsliebe unterzuordnen, verleiht ihm den Mut zu seinen teilweise unberechenbaren journalistischen Missionen. Und seine Frau Gudrun hält ihm seit Jahren trotz aller Sorgen um das Wohlergehen ihres Mannes den Rücken frei, indem sie ihn ermuntert und unterstützt, wenn ihn, den aufrechten Moralisten in bestem Sinne, wieder einmal der “heilige Zorn” gegen Ungerechtigkeit und Selbstgerechtigkeit packt. Viele Jahre arbeitete der Preisträger als Chefreporter der Leipziger Volkszeitung, spürt als solcher auch die Geschichten zwischen den Schlagzeilen auf, sucht mit besonderem Vergnügen (gelegentlich zum liebenswerten Spott seiner Kollegen) nach Zeitzeugen, die fast ein Jahrhundert erlebt haben und über ihr Leben genau so unikat berichten können wie eben Flüchtlinge aus dem Kosovo. 2012 ging Mayer in den Ruhestand.

Correctiv

Correctiv ist ein durch den Journalisten David Schraven initiiertes und 2014 als gemeinnützige GmbH gegründetes investigatives Medienhaus. Die Arbeit wird durch Spenden sowie Förderungen von Stiftungen und Institutionen finanziert. Viele Recherchen erfolgen in Zusammenarbeit mit Zeitungen, Magazinen, Radio- sowie Fernsehsendern. In den vergangenen Jahren bildeten u. a. die Fälschung von Krebsmedikamenten, der CumEx-Skandal, die Struktur des deutschen Immobilienmarktes sowie rechtsextreme Netzwerke thematische Schwerpunkte der Arbeit von Correctiv. Recherchen über ein Treffen rechtsextremer und völkisch-identitärer Kreise sowie über den dabei besprochenen "Masterplan" für die "Remigration" in Deutschland lebender Ausländer sowie Deutscher mit migrantischen Wurzeln sorgten Anfang 2024 deutschlandweit für Demonstrationen für Demokratie, Vielfalt und Toleranz. Correctiv bzw. einzelne Journalisten und/oder Recherchen wurden vielfach mit Preisen ausgezeichnet, darunter mit dem Grimme Online Award 2015 und 2019, mit dem Otto-Brenner-Preis für kritischen Journalismus 2018 oder mit der Theodor-Heuss-Medaille für besonderes demokratiepolitisches Engagement (2023).

Die Übergabe des Preises an Chefredakteur Justus von Daniels durch Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung und Dr. Harald Langenfeld, Vorstandsvorsitzender der Medienstiftung und der Sparkasse Leipzig, erfolgte am 11. Dezember 2024 im Stiftungssitz Villa Ida. Der Preis wurde am 8. Oktober 2024 auf dem Mediencampus Villa Ida in Leipzig, dem Sitz der Medienstiftung, übergeben. Aus dienstlichen Gründen konnte Justus von Daniels den Preis damals nicht persönlich in Leipzig entgegennehmen, weshalb die Übergabe nachgeholt wurde.

Hier finden Sie die Medienpreisverleihung 2024 in voller Länge.

Sabine Adler

Sabine Adler studierte Journalistik an der damaligen Karl-Marx-Universität Leipzig. Ab 1987 arbeitete sie für den Regionalsender Magdeburg bei Radio DDR II. Zwischen 1990 und 1993 war sie bei radio ffn tätig und wechselte im Anschluss zur Deutschen Welle. Seit 1997 arbeitete Adler - mit einem Intermezzo als Leiterin Presse und Kommunikation des Deutschen Bundestages zwischen Oktober 2011 und September 2012 - in unterschiedlichen Positionen für die Programme des Deutschlandradio, darunter als Korrespondentin in Russland, als Leiterin des Hauptstadtstudios sowie seit 2012 als Osteuropa-Korrespondentin in der Ukraine, Belarus, Polen und den baltischen Ländern. Sabine Adler veröffentliche fünf Bücher zur osteuropäischen Zeitgeschichte, zuletzt "Die Ukraine und wir. Deutschlands Versagen und die Lehren für die Zukunft" (2022) sowie "Was wird aus Russland? Über eine Nation zwischen Krieg und Selbstzerstörung" (2024). Das Medium Magazin kürte Sabine Adler u. a. 2010 zur "Politikjournalistin des Jahres". 2015 wurde sie mit dem Karl-Hermann-Flach-Preis der gleichnamigen Stiftung ausgezeichnet.

Hier finden Sie die Medienpreisverleihung 2024 in voller Länge.

Katrin Eigendorf

Katrin Eigendorf, geboren am 1. Juli 1962 in Tönisvorst, Deutschland, absolvierte ihr Abitur in Krefeld und ein Journalistik-Studium in Dortmund und Paris. Ein Redaktionsvolontariat bestritt sie beim WDR in Köln. Seit den 1990er Jahren arbeitet sie als Auslandskorrespondentin, unter anderem im ARD-Studio in Paris sowie als RTL-Korrespondentin in Moskau. Seit 1999 ist Eigendorf für das ZDF aktiv, darunter als Moderatorin des "auslandsjournal extra", als Auslandskorrespondentin in Moskau und seit 2018 als internationale Reporterin vor allem in Kriegs- und Krisengebieten. Zu ihren Arbeitsschwerpunkten zählen Russland, die Nahost-Politik, die Türkei und Afghanistan. 2022 veröffentlichte sie das Buch "Putins Krieg - Wie die Menschen in der Ukraine für unsere Freiheit kämpfen". Katrin Eigendorf erhielt für ihre journalistische Arbeit viele Auszeichnungen, so zum Beispiel 2021 den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis und 2022 den Grimme-Preis für ihre Reportagen aus Afghanistan sowie den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste persönliche Leistung Information". Das Medium-Magazin kürte Eigendorf 2022 zur "Journalistin des Jahres". In 2023 wurde ihr unter anderem der Augsburger Friedenspreis verliehen.

Hier finden Sie die Medienpreisverleihung 2023 in voller Länge.

Roman Badanin

Wie kaum ein zweiter hat Roman Badanin den Wandel der staatlichen russischen Medienpolitik am eigenen Leib erfahren: 1970 in Kurgan geboren, hat er in relativer Freiheit ab 1997 die journalistische Arbeit bei der unabhängigen Zeitung Iswestija kennengelernt, im Anschluss arbeitete Badanin in führenden Positionen russischer Medien wie Gazeta.ru sowie westlicher Medien in Russland wie Forbes.ru.

Die zunehmende Beschränkung der Medienfreiheit begegnete ihm zwischen 2014 und 2017 als Chefredakteur der Nachrichtenagentur RBK und des regierungskritischen TV-Senders Dozhd. 2018 gründete Roman Badanin, der ab 2017 als Stipendiat des John S. Knight Journalism Fellowships an der Universität Stanford studierte, das Investigativ-Portal Proekt (Projekt), das unter anderem über die paramilitärische russische Organisation "Wagner" und über wirtschaftliche Aktivitäten und Korruption der russischen politischen Eliten berichtete.

Ab 2019 wurde Proekt von staatlichen Stellen beobachtet und 2021 als erstes unabhängiges Nachrichtenportal in die Liste "unerwünschter Organisationen" aufgenommen. Putins Regime erklärte Badanin sowie weitere Mitglieder der Redaktion zu "ausländischen Agenten". Ihre Wohnungen wurden durchsucht und hohe Geld- und Freiheitsstrafen angedroht, sollte Proekt weiterbetrieben werden. Badanin - gerade auf einer Auslandsreise - beschloss, nicht nach Russland zurückzukehren. Proekt wurde vom Ausland aus weiterbetrieben, parallel gründete Roman Badanin im Herbst 2021 die Investigativplattform Agentstvo (Die Agentur). Derzeit arbeitet Badanin als Senior JSK Fellow an der Universität Stanford.

Hier finden Sie die Medienpreisverleihung 2022 in voller Länge.

Daria Tschulzowa

wurde am 20. Februar 1997 in Schklou geboren. Sie studierte an der Staatlichen Kuleschow-Universität Mahiljou, studienbegleitend arbeitete sie für die Webseite Mahiljou Online. Nach dem Ende ihres Studiums 2019 wurde sie zunächst freie Korrespondentin bei BelSat TV, später Mitarbeiterin. Bei einer Arbeit gemeinsam mit Reporterin Katerina Bachwalowa für den Sender BelSat TV hatte Tschulzowa am 15. November 2020 eine Gedenkversammlung für den wenige Tage zuvor getöteten Roman Bondarenko übertragen.

Bondarenko war am 11. November 2020 festgenommen worden und wurde wenig später schwer verletzt von der Bezirksabteilung für innere Angelegenheiten in ein Krankenhaus verlegt, wo er am 12. November verstarb. Über fünf Stunden sendeten Bachwalowa und Tschulzowa einen Livestream von der Gedenkversammlung für Bondarenko. Daraufhin wurden sie festgenommen. Ein belarussisches Gericht wertete die Sendung später als „Handlung, die in grober Weise die öffentliche Ordnung” verletzt habe. Bachwalowa und Tschulzowa wurden zu zwei Jahren Haft verurteilt. Die Berufung gegen das Urteil wurde Ende April 2021 abgewiesen. Daria Tzschulzowa wurde am 3. September 2022 aus der Haft entlassen und lebt seitdem in Polen. Ihre Kollegin Katerina Bachwalowa befindet sich noch immer in Haft: Im Juli 2022 wurde sie zu weiteren acht Jahren Gefängnis verurteilt.

Hier finden Sie die Medienpreisverleihung 2021 in voller Länge.

Katerina Bachwalowa

wurde am 2. November 1993 in Minsk geboren. Sie studierte an der Minsker Staatlichen Linguistischen Universität und zog anschließend für zwei Jahre nach Spanien. Nach ihrer Rückkehr nach Belarus arbeitete sie als Journalistin für das belarussische Radio Liberty und die Zeitung Narodnaya Volya. Seit 2017 ist sie für BelSat TV tätig. Im Zuge ihrer Arbeit wurde sie mehrfach verhaftet. Bei einer Arbeit gemeinsam mit ihrer Kamerafrau Daria Tschulzowa für den Sender BelSat TV hatte Bachwalowa am 15. November 2020 eine Gedenkversammlung für den wenige Tage zuvor getöteten Roman Bondarenko übertragen.

Bondarenko war am 11. November 2020 festgenommen worden und wurde wenig später schwer verletzt von der Bezirksabteilung für innere Angelegenheiten in ein Krankenhaus verlegt, wo er am 12. November verstarb. Über fünf Stunden sendeten Bachwalowa und Tschulzowa einen Livestream von der Gedenkversammlung für Bondarenko. Daraufhin wurden sie festgenommen. Ein belarussisches Gericht wertete die Sendung später als „Handlung, die in grober Weise die öffentliche Ordnung” verletzt habe. Bachwalowa und Tschulzowa wurden zu zwei Jahren Haft verurteilt. Die Berufung gegen das Urteil wurde Ende April 2021 abgewiesen. Daria Tzschulzowa wurde am 3. September 2022 aus der Haft entlassen und lebt seitdem in Polen. Ihre Kollegin Katerina Bachwalowa befindet sich noch immer in Haft: Im Juli 2022 wurde sie zu weiteren acht Jahren Gefängnis verurteilt.

Hier finden Sie die Medienpreisverleihung 2021 in voller Länge.

Benjamin Best

Seit 2007 beschäftigt er sich mit Wettmanipulation im Sport, 2011 wurde er für die Reportage "Tor, Sieg, Betrug - Wettmanipulationen im Sport" als "CNN Journalist of the Year" ausgezeichnet. 2013 erschien sein Sachbuch "Der gekaufte Fussball - Manipulierte Spiele und betrogene Fans". Mit "Dirty Games" legte Benjamin Best 2016 einen Kino-Dokumentarfilm zu Menschenrechtsverletzungen im Umfeld großer Sportereignisse, insbesondere den Fußball-Weltmeisterschaften 2014 in Brasilien und 2022 in Katar, vor. "Dirty Games" wurde u. a. in den Kategorien "beste Regie" und "bester ausländischer Film" bei den "Hollywood International Independent Documentary Awards" sowie mit der "Silber World Medal" des "New York Festivals" 2016 ausgezeichnet.

Die problematische Arbeits- und Lebenssituation der Gastarbeiter auf den Baustellen der WM-Stadien in Katar beschäftigt Best weiterhin: 2019 veröffentlichte er seinen neuen Dokumentarfilm "Gefangen in Katar", für Ende 2020 hat Best bereits eine weitere Reportage zum Thema angekündigt. Für "Gefangen in Katar" wurde Benjamin Best 2019 mit dem "Georg von Holtzbrinck Preis für Wirtschaftspublizistik" ausgezeichnet und durch das "Medium Magazin" zum "Sportjournalisten des Jahres" ernannt: Der Beitrag Bests sei "ohne Zweifel die beste Rechercheleistung im Sport 2019". 2022 erreichte Benjamin Best den 3. Platz als "Sportjournalist des Jahres" des "Medium Magazins".

Hier finden Sie die Medienpreisverleihung 2020 in voller Länge.

Khadija Ismayilova

Seit mehr als einem Jahrzehnt arbeitet Ismayilova vor allem zu Korruption und Vetternwirtschaft des in Aserbaidschan herrschenden Alijew-Clans, beispielsweise die Eigentümerschaft der minderjährigen Präsidententochter an der Fluglinie Azerbaijan Airlines. Mindestens seit 2012 versucht das Regime mit unterschiedlichen Methoden, Ismayilova zum Schweigen zu bringen: neue Gesetze, Schmutzkampagnen, Verhaftungen und Gerichtsprozesse. 2014 führt der Leiter der Präsidialverwaltung Ismayilova als "bestes Beispiel für Journalisten, die gegen die Regierung arbeiten" an. Im September 2015, wurde Ismayilova schließlich wegen "Steuerhinterziehung und Machtmissbrauch" zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt. Nach internationaler Kritik wurde sie 2016 entlassen und ihre Strafe in dreieinhalb Jahre auf Bewährung umgewandelt. Gegängelt wird Ismayilova weiterhin: 2017 wurde eine Ausreisesperre gegen sie erlassen, die noch immer gültig ist. Dies verhinderte unter anderem die Entgegennahme des "Right Livelihood Award" (Alternativer Nobelpreis), den sie 2017 erhielt.

Gemeinsam mit anderen ausländischen Journalisten führte Ismayilova vor dem Bundesverfassungsgericht Beschwerde gegen die Praxis der Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung des Bundesnachrichtendienstes. Das Gericht stellte am 19. Mai 2020 fest, dass die gesetzliche Regelung zur "strategischen Überwachung" der Telekommunikation und darüber hinaus die Weitergabe von erlangten Informationen an in- und ausländische Dienste nicht dem Grundgesetz entspricht und neu gefasst werden muss.

Hier finden Sie die Medienpreisverleihung 2020 in voller Länge.

Armin Wolf

Der gebürtige Innsbrucker hat seine ORF-Laufbahn nach dem Abitur als freier Mitarbeiter im Landesstudio Tirol begonnen. Seither war er Politik-Redakteur in Radio und Fernsehen, USA-Korrespondent (1991/92), Redaktionsleiter und Moderator. Wolf hält regelmäßig Vorträge und veröffentlichte mehrere Bücher, zuletzt 2013 "Wozu brauchen wir noch Journalisten?" Europaweit ins Gespräch brachte Wolf 2019 ein TV-Interview mit Harald Vilimsky, Generalsekretär der rechtspopulistischen FPÖ. Kritische Fragen zu einem Plakat der steirischen Jugendorganisation der FPÖ konterte Vilimsky, diese würden "nicht ohne Folgen" für den Moderator bleiben. Bereits zuvor war Wolf mehrfach zum Angriffspunkt für die FPÖ geworden, unter anderem wurde er bezichtigt, "unbotmäßige Fragen" zu stellen und "Lügen" zu verbreiten. 2018 hat er in Moskau ein viel beachtetes Interview mit Vladimir Putin geführt. Für seine Arbeit wurde Wolf vielfach ausgezeichnet, unter anderem als "Österreichischer Journalist des Jahres" (2004, 2018). In Deutschland wurden ihm ein Sonderpreis des "Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis" (2016), der "Leuchtturm-Preis" von netzwerk recherche (2017) sowie eine "Besondere Ehrung" des Grimme-Preises (2018) verliehen. Neben dem Leipziger Medienpreis erhielt Armin Wolf 2019 auch die Auszeichnung "Journalist des Jahres" im Rahmen des "Prix Europa". 2024 wurde Wolf zum "Journalist des Jahres" in der Kategorie "Innenpolitik" in Österreich gekürt.

Hier finden Sie die Medienpreisverleihung 2019 in voller Länge.

Hier finden Sie eine Zusammenfassung der Medienpreisverleihung 2019.

Hier finden Sie die Pressekonferenz zur Medienpreisverleihung 2019 in voller Länge.

Arndt Ginzel

Ginzel wurde unter anderem für seine Recherchen zur sogenannten "Sachsensumpf-Affäre" bekannt, über die er im "Spiegel" und bei "Zeit Online" berichtete. Dafür wurde er wegen Verleumdung und übler Nachrede angeklagt, zunächst verurteilt und dann in zweiter Instanz freigesprochen. Während Recherchen in der Ost-Ukraine wurde er 2015 von prorussischen Rebellen verhaftet. Für seine gemeinsam mit Markus Weller erarbeitete TV-Reportage "Spiel im Schatten - Putins unerklärter Krieg gegen den Westen" erhielt er den Bayerischen Fernsehpreis (2017), für die Reportage "Putins geheimes Netzwerk - Wie Russland den Westen spaltet" eine Nominierung als Beste Dokumentation / Reportage des Deutschen Fernsehpreis (2017). 2022 wurde Ginzel mit dem "Leuchtturm-Preis" des Netzwerks Recherche (Medienpreisträger 2003) ausgezeichnet.

Im Zuge einer Pegida-Demonstration in Dresden gerieten Arndt Ginzel und Gerald Gerber in eine langwierige Polizeikontrolle - ausgelöst von einem Demonstrationsteilnehmer, der offenbar Aufnahmen seines Gesichts verhindern wollte - die sie für geraume Zeit an der Berichterstattung hinderte. Dies führte zu umfangreichen Diskussionen über die Pressefreiheit und die Rolle der Polizei im Spannungsfeld zwischen Sicherheitsaufgaben, Schutz der Demonstrationsfreiheit und Gewährleistung der ungehinderten Arbeit von Journalistinnen und Journalisten.

Mitte Februar 2022 reiste Ginzel mit dem Kameramann Gerald Gerber in den Großraum von Mariupol, um dort über Deutsche zu berichten, die auf unterschiedlichen Seiten in der Ukraine freiwillig kämpften. Er erlebte vor Ort den Beginn der Invasion auf die Ukraine mit. Seither berichtet er direkt aus der Ukraine als Kriegsreporter für mehrere Nachrichtenredaktionen.

Hier finden Sie die Medienpreisverleihung 2019 in voller Länge.

Hier finden Sie eine Zusammenfassung der Medienpreisverleihung 2019.

Hier finden Sie die Pressekonferenz zur Medienpreisverleihung 2019 in voller Länge.

Gerald Gerber

Gerber war 1996 Gründungsmitglied und bis 2002 Vorstand von Meissen TV. Seit 2002 ist er als freier Kameramann mit seiner Firma "Gerald Gerber TV - Gerber Film- und Fernsehproduktion" tätig. Bei mehreren Auslandsaufenthalte berichtete Gerber als Kameramann für ARD und ZDF im Ostukraine-Konflikt. Im November 2016 wurde er während Dreharbeiten an der Türkisch-Syrischen Grenze von türkischen Sicherheitskräften verhaftet.

Im Zuge einer Pegida-Demonstration in Dresden gerieten Arndt Ginzel und Gerald Gerber in eine langwierige Polizeikontrolle - ausgelöst von einem Demonstrationsteilnehmer, der offenbar Aufnahmen seines Gesichts verhindern wollte - die sie für geraume Zeit an der Berichterstattung hinderte. Dies führte zu umfangreichen Diskussionen über die Pressefreiheit und die Rolle der Polizei im Spannungsfeld zwischen Sicherheitsaufgaben, Schutz der Demonstrationsfreiheit und Gewährleistung der ungehinderten Arbeit von Journalistinnen und Journalisten. Der Dresdner Polizeipräsident Horst Kretzschmar hatte sich im Nachgang für das Vorgehen gegen die Journalisten entschuldigt: "Ich möchte unmissverständlich feststellen, dass wir als Polizei eine Verantwortung dafür haben, dass die Pressefreiheit in unserem Land gesichert ist…Ich bedaure diesen Vorfall als Polizeiführung außerordentlich und habe zugesichert, dass wir dieses in der Polizei aufarbeiten werden - auch um daraus zu lernen.", so Kretzschmar.

Mitte Februar 2022 reiste Gerber mit Arndt Ginzel in den Großraum von Mariupol, um dort über Deutsche zu berichten, die auf unterschiedlichen Seiten in der Ukraine freiwillig kämpften. Er erlebte vor Ort den Beginn der Invasion auf die Ukraine mit. Seither berichtet er direkt aus der Ukraine als Kriegsreporter für mehrere Nachrichtenredaktionen.

Hier finden Sie die Medienpreisverleihung 2019 in voller Länge.

Hier finden Sie eine Zusammenfassung der Medienpreisverleihung 2019.

Hier finden Sie die Pressekonferenz zur Medienpreisverleihung 2019 in voller Länge.

Tomasz Piątek

Tomasz Piątek wurde 1974 in Polen geboren und absolvierte ein Linguistik-Studium in Mailand. Zwischen 1995 und 2013 arbeitete er als Journalist unter anderem beim polnischen Nachrichtenmagazin Polityka, der italienischen Tageszeitung La Stampa sowie als Experte für Psycholinguistik. Seit 2013 ist Piątek Kolumnist der zweitgrößten polnischen Tageszeitung Gazeta Wyborcza.